Madeleine BRÈS ( 1842 -1921 )

Née dans un milieu modeste dans le gard, Madeleine Brès se marie à l’âge de 15 ans avec un conducteur d’omnibus. Ils auront trois enfants.

À 22 ans, grâce à l’autorisation de son mari, elle décide d’entreprendre des études de médecine. Le doyen de la faculté de médecine de Paris, pensant l’éconduire, lui enjoint de passer les deux baccalauréats : à cette époque, les lycées de jeune fille n’existaient pas encore.

Grâce au soutien financier de la baronne James de Rothschild, Madeleine Brès devient en 1869 bachelière ès-lettres puis bachelière es-sciences. Elle postule de nouveau à la faculté de médecine de Paris et son doyen – rappelons-nous que c’est la première fois qu’une telle situation se présente – en réfère à son ministre, qui en réfère lui-même en conseil des ministres présidé par l’impératrice Eugénie.

Celle-ci approuvera chaudement sa candidature en formulant le voeu que d’autres femmes suivront son exemple.

Pendant le siège de 1870 et pendant la Commune, Madeleine Brès est interne provisoire à l’hôpital de la Pitié.

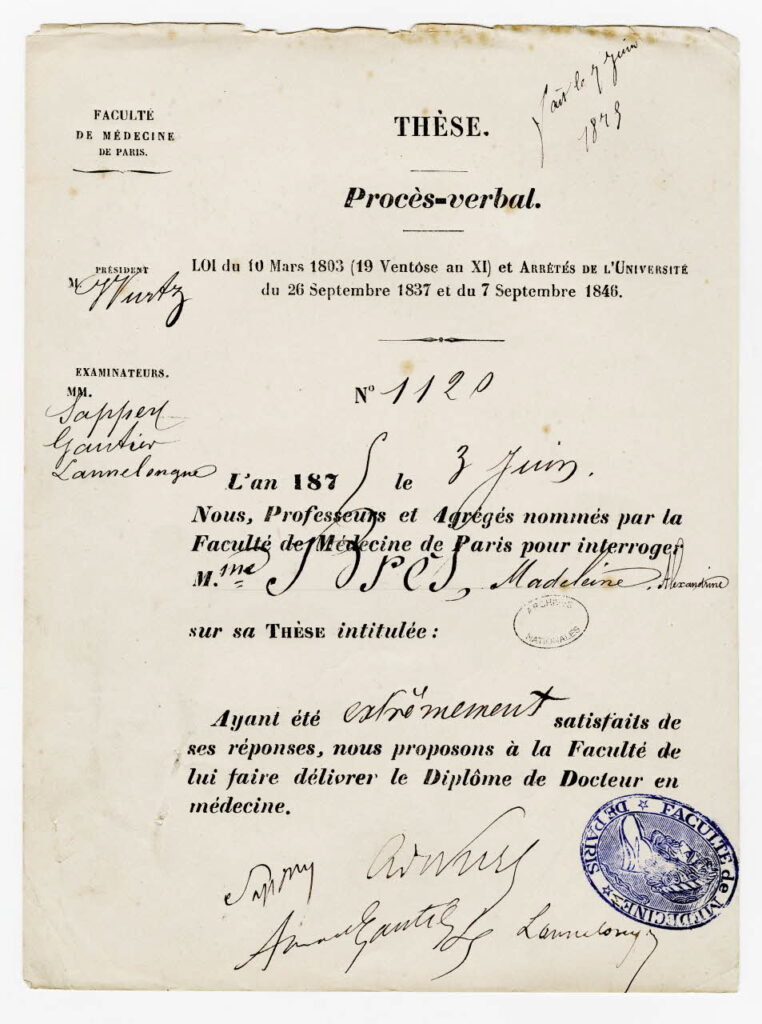

En 1875, elle est reçue docteur en médecine après avoir soutenue sa thèse » De la mamelle à l’allaitement « . Je vous laisse découvrir le commentaire du doyen de la faculté et directeur du jury sur le site de la BNF https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/madeleine-bres-premiere-femme-medecin.

En 1885, Madeleine Brès fonde sur ses deniers, une crèche doublée d’une école d’hygiène dans le quartier ouvrier des Batignolles.

La pionnière des neuro-sciences : Augusta KLEMPKE – DEJERINE

( 1859 – 1927 )

D’origine américaine, émigrée en Suisse, elle s’installe en France.

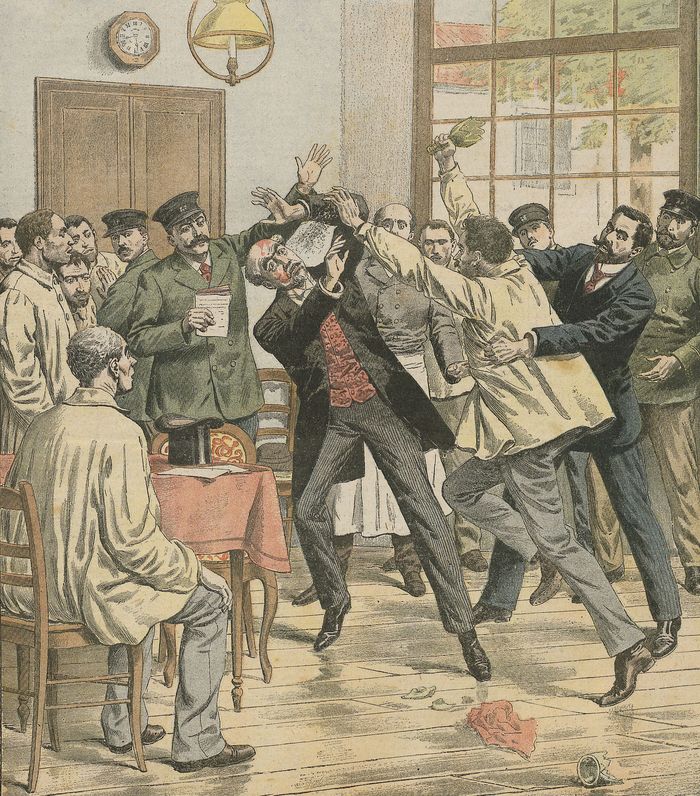

Après un premier échec dû à l’absence totale d’objectivité du jury, Augusta Klempke- Dejerine devient en 1886 la première femme interne en médecine.

Elle suscite des vocations puisque l’année suivante, on dénombre à la faculté de médecine de Paris, on dénombre 12 françaises sur 144 candidates issues en majorité des pays de l’est.

Nous lui devons la reconnaissance de la paralysie du plexus brachial inférieur, très fréquente à cette époque lors d’accouchements traumatisants pour le nouveau-né avec une élongation excessive du bras.

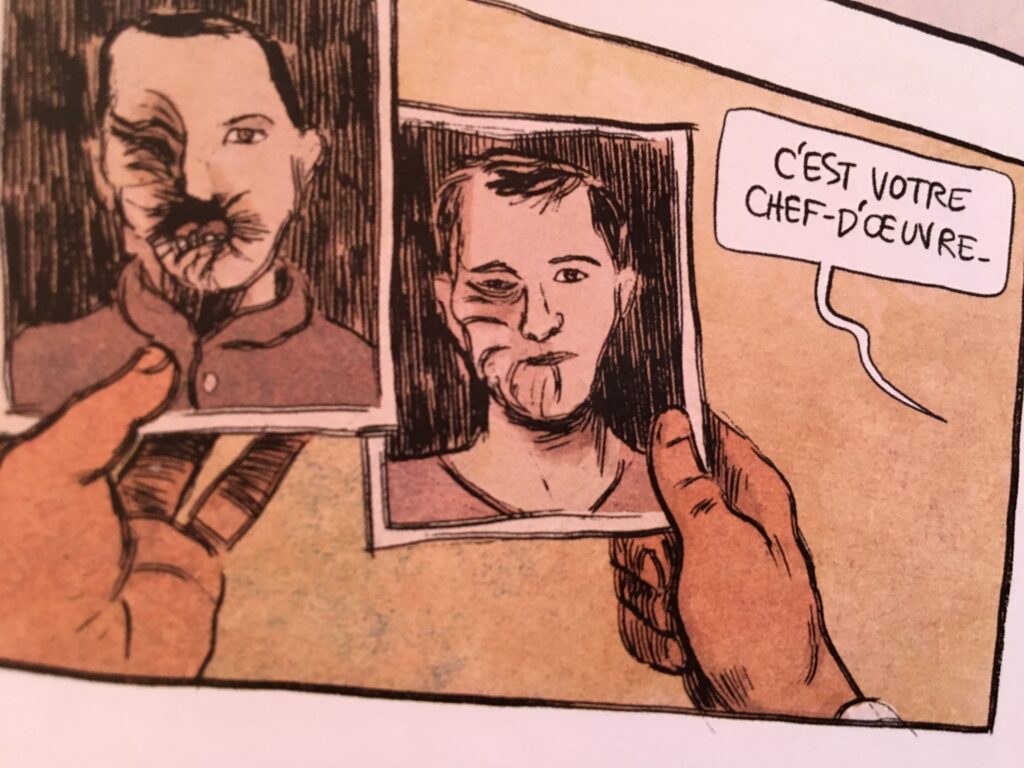

Avec son mari, ils seront les premiers à effectuer des coupes du cerveau fixés dans de la résine, à des fins diagnostiques.

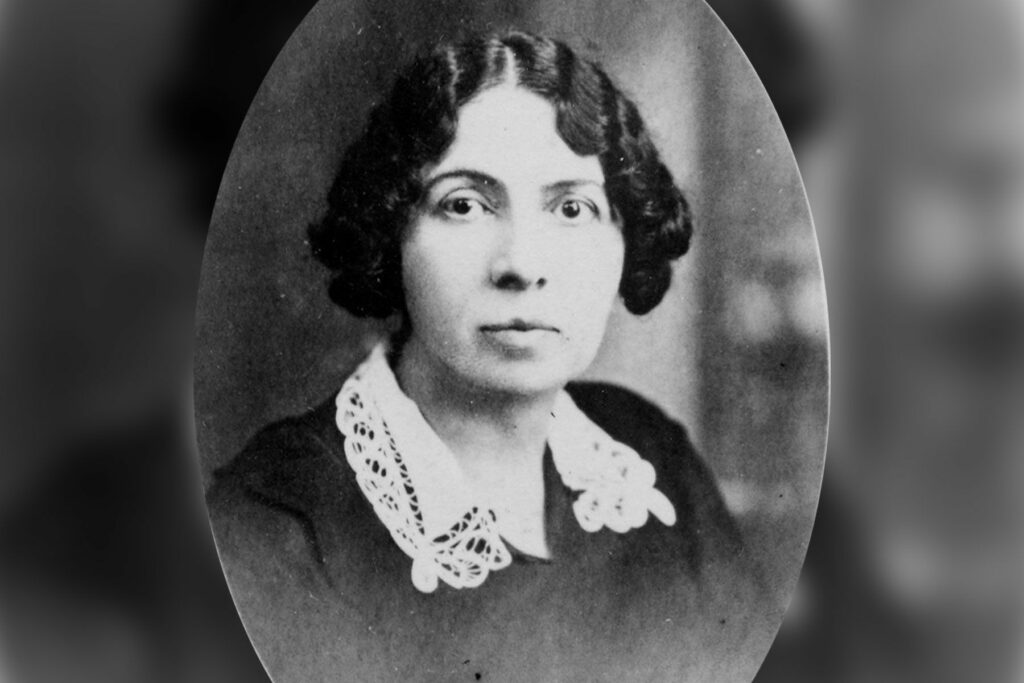

Costanza PASCAL (1877 – 1937 )

Première femme aliéniste de France, c’est à dire psychiatre !

D’origine roumaine, Costanza PASCAL arrive en 1897 pour y étudier la médecine. Pour des raisons matérielles, elle choisit de devenir fonctionnaire dans les asiles d’aliénés.

Son parcours est passionnant et va de pair avec l’évolution des asiles d’aliénés.

En 1903, grâce à une campagne de presse orchestrée par une autre étudiante en médecine, Madeleine PELLETIER, les femmes et les étrangers sont autorisés à se présenter au concours de l’internat des asiles d’aliénés de la Seine : elles sont toutes les deux brillamment reçues.

Les asiles sont surpeuplés, pauvres et bruyants. De très nombreuses personnes sont accueillies, sans distinction d’âge ou de pathologie : déments, alcooliques, épileptiques, vieillards gâteux, enfants anormaux.

Le directeur d’établissement gère le budget et s’occupe du recrutement du personnel. Le médecin-chef veille à ce que les malades soient bien traités.

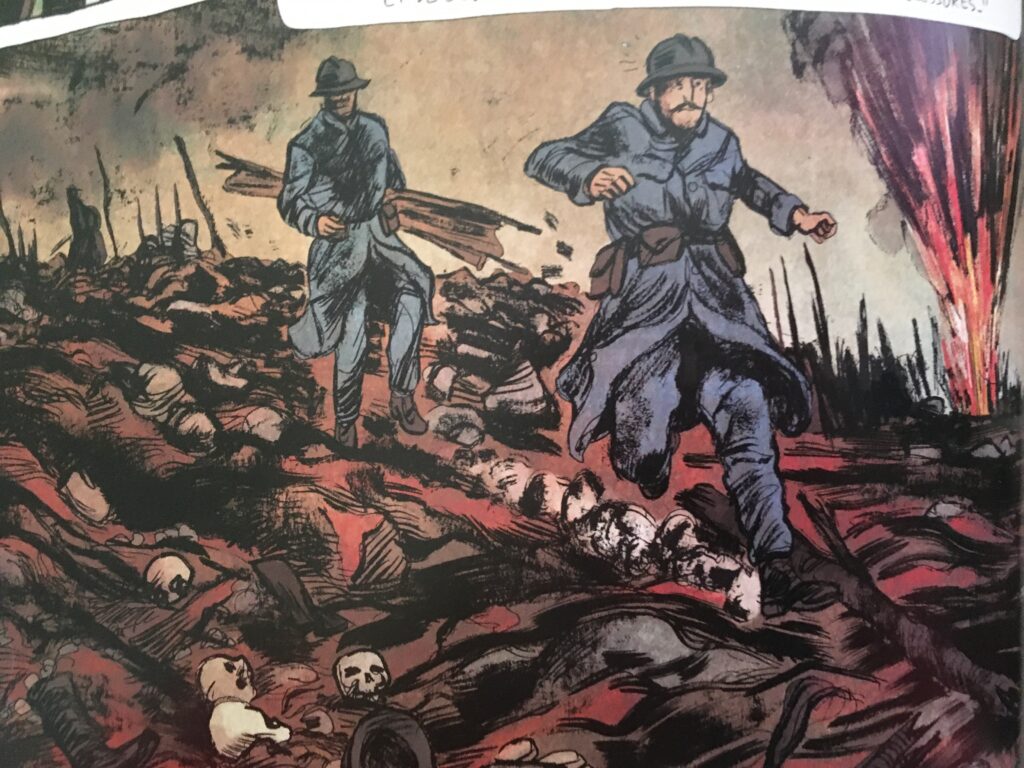

À partir de 1915, les asiles déjà surpeuplés accueillent des milliers de soldats gravement traumatisés par la guerre.

Première femme directrice d’asile, Costanza PASCAL interdit l’utilisation des camisoles de force et les châtiments corporels. Sa thèse » Les formes atypiques de la paralysie générale » se voit attribuer la mention Très Bien et la médaille de bronze de la faculté de Paris.

En 1937, un décret sonne la fin de la dénomination » asile d’aliénés » au profit d’ » hôpital psychiatrique « .

Suzanne NOËL : première chirurgienne esthétique et fondatrice des Soroptimist ( 1878- 1954 )

Sa patientèle croît rapidement. Elle rattrape le lifting raté de Sarah BERNARD, alors au sommet de son art, quand la première guerre mondiale est déclarée.

Avec son mentor, le Pr Morestin, et devant l’afflux de blessés défigurés dans la guerre de tranchées, ils constituent une équipe pluridisciplinaire avec un anesthésiste, un stomatologue et un dentiste.

Son mari décède des suites d’un essai avec les gaz moutarde.

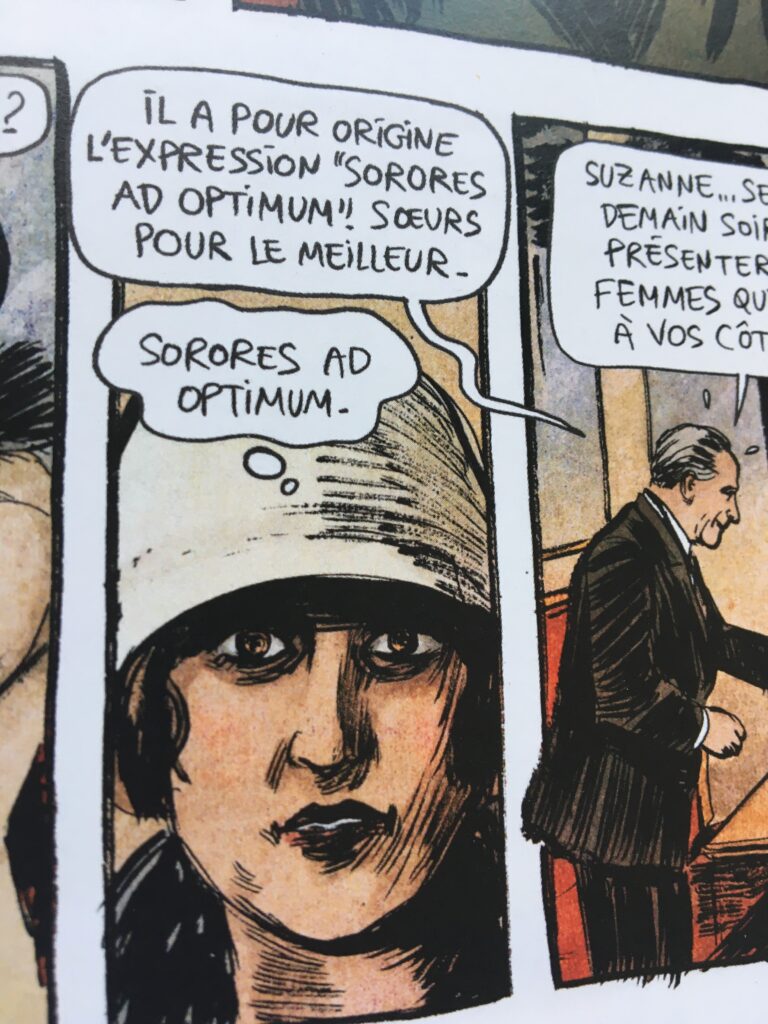

Après avoir perdu leur fille avant le début de la guerre, Suzanne NOËL s’investit corps et âme dans son métier. Elle est remarquée par un Britannique affilié au Rotary Club qui lui parle des Soroptimist, un club féminin de femmes remarquables à travers le monde.

Invitée dans le monde entier pour des conférences sur les méthodes chirurgicales qu’elle a découvert, elle en profite chaque fois pour développer l’idée des clubs Soroptimist, « afin de redonner de la confiance et de la force » aux femmes. Ces clubs continuent d’exister aujourd’hui.